شكر خاص إلى :

سعد خليلاغيتش / تكية الحاج سنان

إمراه سلياتشي / مكتبة الغازي خسرو بيك

لمساعدتهما في تقديم الصور والمعلومات التاريخية الموثقة

عملاً بنصيحة الدكتورة زهرة عليسباهيتش، أستاذة كلية العلوم الإسلامية في سراييفو، نويتُ التوجه مساء يوم الاثنين السادس عشر من حزيران / يونيو 2025 إلى تكية الحاج سنان، لعليّ أحظى بلقاء الشيخ سعد خليلاغيتش، الذي يجيد شيئاً من اللغة العربية كما أخبرتني بذلك. تُعَدُّ هذه التكية القادرية واحدة من أقدم التكايا في سراييفو ومنطقة البلقان، إذ أسسها بين عامي 1638 و 1640 م وزير السلطان مراد الرابع، سلحدار مصطفى باشا، وأشرف على بنائها التاجر السراييفي الثري الحاج سنان آغا. وكانت هذه التكية المحطة البوسنية الرئيسة لانتقال القادرية من مراكزها العثمانية إلى البوسنة منذ القرن السابع عشر.

وحسب صفحة موثقة سلمها لي خليلاغيتش فإن سبب بنائها دخول السلطان العثماني مراد الرابع إلى بغداد في كانون الأول / ديسمبر 1638، وكان برفقته صديقه الوزير سلاح دار مصطفى باشا، وهو من مواليد سراييفو، وعندما زارا ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني، تولدت لدى مصطفى باشا الرغبة في أن يُنشئ في سراييفو تكية تمثل الطريقة القادرية، وافق السلطان على ذلك، فأرسل الوزير الأموال والأمر السلطاني ببناء التكية باسم الحاج سنان أغا، التاجر السراييفي الغني والوجيه، الذي تولى الإشراف على عملية البناء. وسُمّيت التكية في البدء باسم سلاح دار مصطفى باشا، لكنها عُرفت لاحقاً باسم الحاج سنان. أما أول شيخ معروف للتكية فكان حسن كايمي بابا، الذي تولّى مشيخة التكية من سنة 1661 حتى 1682 - وكلمة « كايمي» تعني الواقف أو القائم، وهو لقب صوفي يشير إلى مقامه الروحي- وقد أصبحت التكية في عهده مركزاً للإنشاد والذكر والتعليم. وحين اضطر إلى مغادرة سراييفو، قاد جماعة كبيرة من المؤمنين المُضطهدين الذين كانوا يُبتزّون بالضرائب الشتوية الثقيلة، وبانعدام الأمان، ثم حصل على فرمان سلطاني أذن له بتأسيس تجارة حرة تعينه على البقاء. وبعد تصاعد النزاعات مع ممثلي السلطات، نُفي الشيخ حسن كايمي إلى زفورنيك، على بُعد 150 كم من سراييفو، ثم إلى إسطنبول. وهناك توفي الشيخ ودُفن في قلعة غراد زفورنيك. ولا يزال قبره يُزار من قبل أتباع الطرق الصوفية والمسلمين عامة، حتى يومنا هذا. ومن أبرز مشايخ التكية في الخمسين سنة الأخيرة، بل وفي القرن العشرين بأسره، الشيخ فيض الله « فيضولاه» أفندي حاجيبايريتش، الذي أحيا حلقات الذكر القادري المنتظمة في سراييفو إبّان حقبة يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، يوم كانت الأنظمة الشيوعية تُضيّق على الممارسات الدينية وحلقات الذكر الصوفية. وبفضل جهوده بقيت تكية سنان مفتوحة حتى الثمانينيات، بينما أُغلقت الكثير من التكايا في البلقان، بعد أن استطاع بعمله ومكانته أن يُبطل القرار الجائر الصادر في 12 مارس/ آذار 1952، والذي كان قد منع عمل التكايا في يوغوسلافيا الاشتراكية، وتمكن من إقناع السلطات بأن الطرق الصوفية يجب أن تُشرعن ضمن الجماعة الإسلامية، فأعاد إحياءها. وقد تولّى الشيخ فيض الله مشيخة القادرية، والرفاعية، والمولوية، والبدوية، والشاذلية، والنقشبندية. وفي عام 1969، حصل على الإجازة من الشيخ يوسف الكيلاني، شيخ الطريقة القادرية في بغداد، ومن سلالة الشيخ عبد القادر الكيلاني. كان الشيخ فيض الله يُعرف بـ « شيخ المشايخ». وقد أعاد تنظيم الطرق الصوفية في البوسنة والهرسك، وأسّس رابطة للتكايا والمشايخ، فزاد مكانتها وقوّى مجالسها. وهو من أوائل المثقفين المسلمين في يوغوسلافيا الذين كتبوا عن التصوف بوصفه تراثاً فكرياً وروحياً لا ينفصل عن هوية المسلمين في البوسنة. وعُدّ أهم شخصية صوفية في البوسنة في القرن العشرين. توفي الشيخ فيض الله سنة 1990م، أي قبل استقلال البوسنة والهرسك بعامين، وترك أكثر من 30 كتاباً، وما زال يُذكر بوصفه آخر شيخ مثقف كبير لتكية الحاج سنان.

صادف أن يكون لقائي مع الدكتورة عليسباهيتش يوم الاثنين. وعندما ارشدتني إلى تكية الحاج سنان، أوضحت لي أن شيخها يقيم مجلساً للذكر الجماعي كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العشاء خلال الشتاء، وبعد صلاة المغرب في فصل الصيف. طلبتُ من أيمن، رفيق رحلتي، أن نتوجه للبحث عن التكية في المنطقة القديمة من مدينة سراييفو، على مسافة قريبة من مسجد الغازي خسرو بك، ومن نافورة الماء الشهيرة « السبيل». إذ تقع التكية على جانب شارع منحدر يؤدي إلى السوق القديم « باشجارشيا «.

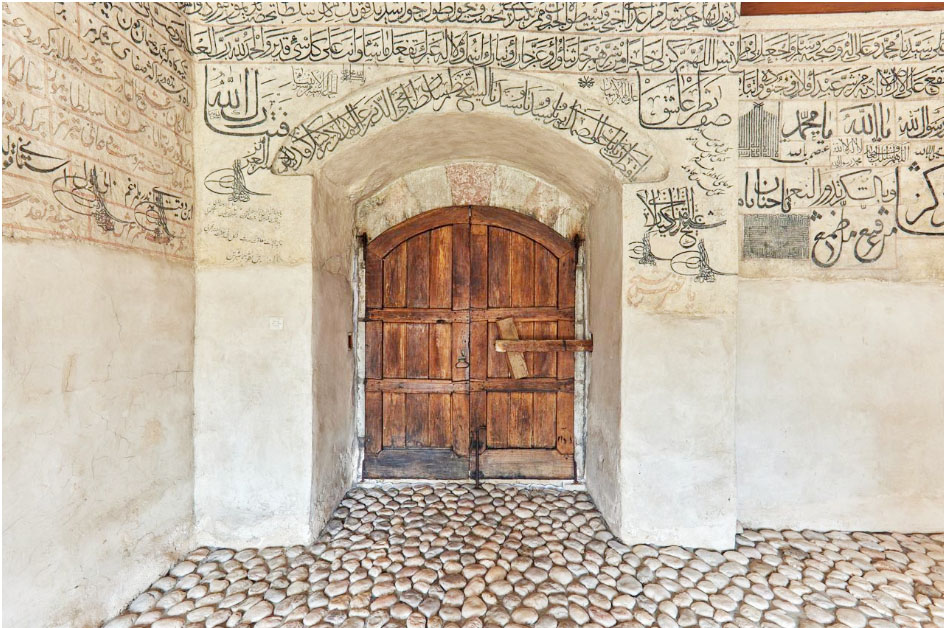

كان باب التكية الخشبي العتيق، المؤلَّف من دفتين، موارباً عند حلول الظلام. ترددتُ لحظة قبل أن أدفعه برفق وأعبر الرواق القصير المؤدي إلى الباحة الداخلية. وهناك كانت تنتظرنا ليلة لا تُنسى، إذ وجدنا أنفسنا فجأة في قلب حلقة الذكر الرفاعية التي يقيمها شيخ التكية سعد خليلاغيتش، والذي ستجمعنا به لاحقاً مصادفة مدهشة. وسنعرف منه فيما بعد أنّ لبغداد دوراً في تأسيس هذه التكية، التي مازالت تؤدي وظيفتها الروحية، ومفتوحة للزيارة إلى يومنا هذا.

كان الظلام قد أرخى سدوله على المكان حين دخلنا الباحة الداخلية لتكية الحاج سنان في حي سَغَرْجِيَه الهادىء، الملاصق للمدينة القديمة «باشجارشيا». وكان السكون يخيم على الغرف المضيئة من الداخل، وبالكاد لمحتُ شاباً يبدو أنه أجنبي، يستعجل الوضوء عند المغاسل مع ولده الصغير، فيما كانت زوجته بزيها الإسلامي تنتظرهما عند عتبة تؤدي إلى غرفتين متقابلتين. تبيّن لي لاحقاً أن الغرفة التي على اليمين مخصصة لإقامة حلقات الذِكر الصوفي للرجال، فيما تُخصص الأخرى لصلاة النساء، واستماعهن لتلك الأذكار. وقد عرفتُ، حين اجتمعنا، أن الشاب باكستاني الجنسية، جاء مع اسرته الصغيرة مسرعاً للحاق بحلقة الذِكر.

انتظرتُ مع رفيق رحلتي أيمن عند الباب المؤدي إلى الغرفتين، نسترقُ السمع ونمنّي النفس بلقاء الشيخ سعد خليلاغيتش. كنا نسمعُ همهمة وتسبيحات بأصوات خافتة، تُتلى عادة بعد الانتهاء من الصلاة، وانتظرنا طويلاً حتى خرج أحدهم. سألناه بلطف عن الشيخ، فأجاب مرحباً ودعانا إلى الدخول إلى قاعة الذِكر، أو الـ « سماخانَه» وهي قاعة سماع الذكر والإنشاد الصوفي. كانت الجلسة قد بدأت مع دخولنا، حيث جلس الشيخ محاطاً بحلقة من الشباب البوسني، وإلى جانبهم مشاركون من جنسيات مختلفة، بدا أنهم من السياح الراغبين في حضور مثل هذه الجلسات الصوفية.

في دراستها « رحلة في غمار صوفية البوسنة والهرسك» تقول الباحثة البوسنية مريم توليتش: « إن أحد أهم الأدلة والشواهد على انتشار التصوف في البوسنة منذ مرحلة مبكرة، يتمثل في عناية البوسنيين بكتب الصوفية جمعاً ودراسة وتصنيفاً، حتى صارت كتبهم هي الأوسع انتشاراً بين ما حوته المكتبات العامة والخاصة من مخطوطات. ويؤيد ذلك العدد الكبير من التكايا الذي ازداد بسرعة، إذ يذكر الرحالة أوليا جلبي في وصفه لسراييفو في منتصف القرن السابع عشر، أن مجموع التكايا فيها بلغ سبعاً وأربعين تكية. كما غصّت التكايا بالكتب والمخطوطات، فعلى سبيل المثال، كانت تكية سنان باشا في سراييفو تضم مئتين واثنتين وعشرين مخطوطة». غير أن «جميع التكايا في البوسنة أغلقت عام 1952، وحُظرت طرق الدراويش كافة، بعد إلغاء المحاكم الإسلامية الشرعية عام 1946، وصدور قانون يمنع النساء من ارتداء الحجاب، وإغلاق آخر كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم»، وذلك بحسب ما يذكره الصحفي والمؤرخ السياسي البريطاني نويل مالكوم عن حقبة يوغسلافيا تحت حكم تيتو، في كتابه عن البوسنة.

أما اليوم، ففي البوسنة ما يقرب من مئة زاوية وتكية، منها نحو عشر تكايا في سراييفو وحدها، التي تنتشر فيها بشكل خاص طرق التصوف النقشبندية والقادرية والرفاعية والشاذلية. ومن اقدمها تكية الحاج سنان التي دخلناها هذه الليلة، لنجد أنفسنا مشاركين في حلقة ذكر قادرية يحييها الشيخ سعد خليلاغيتش.

ما إن دخلنا الغرفة المفروشة بالسجاد الشرقي في تكية الحاج سنان، ورأينا الشيخ سعد خليلاغيتش وامامه منضدة منخفضة من خشب الصاج المزخرف، حتى بدأت جلسة الذكر. استقبلنا الرجل الخمسيني ذا العينين الخضراوين بابتسامة ودودة مرحباً، ثم أوعز إلى المريدين الجالسين في صفين متقابلين، على هيئة الأدب الصوفي، بالبدء بتلاوة سورة الفاتحة والصلوات، وذكر الأولياء ومشايخ الطريقة القادرية. بعد ذلك انتقل الجمع إلى قراءة الأوراد « الأذكار الهادئة»، والتهليل بقول « لا إله إلا الله»، والاستغفار بقول « أستغفر الله»، بصوت منخفض يهيئ القلوب تدريجياً إلى مرحلة أخرى من الذكر الجهري، بترديد « الله .. الله»، أو «هو.. هو» مع اهتزاز الجسد وإمالة الرأس والصدر، وصولاً إلى ذروة النشوة الروحية حيث يتسارع الإيقاع وترتفع الأصوات بترديد : « الله حيّ .. الله حيّ». ثم يعود الجمع إلى السكينة لختم الجلسة بتلاوة دعاء جامع يدعوه الشيخ، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آل بيته الطاهرين وصحبه الميامين، والدعاء لأهل التكية والمريدين وسائر المسلمين.

لم يكن أمامي أنا ورفيق رحلتي أيمن إلّا الانضمام إلى الحلقة دون مقدمات، فوجدنا أنفسنا نردد مع الحضور الأوراد والتهاليل والاستغفار، و« هو.. هو»، و « الله حيّ .. الله حيّ»، ونهتز برؤوسنا يميناً وشمالاً. وبين لحظة وأخرى كان الشيخ سعد يُسبح بمسبحته، ثم يومئ لهذا المريد أو ذاك ليتلوا آيات من الذكر الحكيم، حتى انتهت الجلسة، وشعر الجميع بالطمأنينة والسكينة. بعد ذلك وُزعَّت الحلوى واقداح الشاي على الحضور، فيما تهيأ المنشدون حاملو الدفوف لبدء إنشاد القصائد الصوفية في المحبة الإلهية ومدح الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الكيلاني، باللغة التركية العثمانية التي بقيت لغة جلسات الذكر في زوايا البلقان وتكاياه، مع تكرارات وردود بالعربية. وتُعرف هذه النصوص الصوفية باسم « نُطق شريف»، ومعظمها يعود إلى العاشق سليمان مظفر أفندي، أحد اعلام مشايخ الصوفية ومريدي الطريقة القادرية ومن أبرز منشديها. ولد في إسطنبول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان يوقّع قصائده بكنية عاشق، وهي تسمية مألوفة بين الشعراء والمتصوفة العثمانيين. ومن أشهر قصائده تلك التي يمدح فيها « الغوث الأعظم» : زهرةُ المرتضى.. طريقُ المجتبى .. عالم أسرار الأصفياء.. برهان الأتقياء.. القطب سلطان عبد القادر كيلاني». ويستمر المنشدون في إنشاد قصائده على وقع الدفوف الكبيرة : « يا رسول الله، أنت رحمة للعالمين .. يا محبوب الأرواح .. يا رسول الله».

كانت أصواتهم تتدفق كأنها شلّال من نورٍ في ليل سراييفو الهادىء، وكنتُ أبتسم وأنا أراقب دهشة أيمن، الذي شهد للمرة الأولى مثل هذه الجلسة، يردد معهم: « حيّ .. حيّ .. هو.. هو»، محدّقاً بعينيه ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال، كأنّه في حلمٍ من أحلام اليقظة، أو في وهمٍ من نسج الخيال! .

تُعَدّ القادرية والرفاعية من أكثر الطرق الصوفية شهرة واعتماداً على المدائح النبوية والقصائد في جلسات الذكر، ولا سيما قصيدتي البُردة والهَمزية في مدح خير البرية للإمام البوصيري، وأشعار العشق الإلهي لابن الفارض، وغيرهما من شعراء التصوف. وفي تكية الحاج سنان وسط سراييفو القديمة، حيث حضرنا جلسة ذكر أدارها الشيخ سعد خليلاغيتش، تنوعت الأوراد والمدائح والأذكار، على نحو يشبه ما يجري عادة في التكايا القادرية التي تُنشد فيها عادة قصيدة تُنسب إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني في الفخر بنفسه ونسبه، وتعرف باسم القصيدة الجيلانية أو الغياثية، وفيها يستغيث المنشدون بالشيخ باعتباره غوثاً ومدداً روحياً: « يا قطب بغداد الجليل / يا غوثَ ربّ جليل/ مدد يا سيدي عبد القادر/ يا شيخنا يا معين». ومن الطبيعي أن تختلف الكلمات في النسخ المتعددة من هذه القصيدة بين بلد وآخر، غير أن المعنى الروحي يبقى واحداً. وقد تناول الروائي والباحث المصري يوسف زيدان بعض هذه الأشعار في دراساته عن التصوف، فجمع وحقق عدداً من القصائد الصوفية والمقالات الرمزية التي نشرها تحت عنوان « ديوان عبد القادر الجيلاني»، وأهداه إلى شيوخ القادرية الذين وصفهم بأنهم « يغرسون بذور النور في أرض الظلمة». وقد استخرج زيدان نصوص الكيلاني من مخطوطات أصلية في مكتبات عدة، منها مكتبة الأزهر، مكتبة بلدية الإسكندرية، مكتبة الإسكوريال، ومكتبة الحضرة القادرية في بغداد، التي تضم مخطوطة « القصيدة الغوثية». وقد جاء في مطلعها : « سقاني الحبُ كاساتِ الوصالِ/ فقلتُ لخمرتي نحوي تعالي»، وفي خاتمتها: « أنا الجيلي محي الدين اسمي/ وأعلامي على رؤوس الجبالِ/ وعبد القادر المشهور نسبي/ وجَدي صاحبُ العين الكمالِ» .

بعد نهاية جلسة الذكر، عرّفتُ الحضور بنفسي، وأخبرتهم أنني قادم من بغداد التي تحتضن أضرحة ومراقد كبار أقطاب التصوف، وفي مقدمتهم القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني، والشيخ عمر السهروردي، وأبو بكر الشبلي، وبشر الحافي، فضلاً عن أعلام آخرين مثل معروف الكرخي، والجنيد البغدادي، والسري السقطي، وذو النون المصري، والبهلول الكوفي، وأبو منصور الحلّاج وغيرهم. وكان الشيخ خليلاغيتش يترجم كلماتي بما يفهمه منها، وبما تسعفه معرفته المتواضعة بالعربية، فينصت الجميع باهتمام وهم يحتفون بالقادم من المدينة التي طالما حلموا بزيارتها، وبزيارة ضريح شيخهم الكيلاني الذي يجلّونه بألقاب عديدة، منها الباز الأشهب، والغوث الصمداني، والقطب الرباني، والمحبوب السبحاني، والقنديل النوراني.

صافحتُهم واحداً واحداً، وهم ما زالوا في نشوة الانتهاء من جلسة الذكر الصوفي. وعند عتبة باب الغرفة المطلة على الرواق الداخلي للتكية، كانت نسمات الهواء البارد تُنعش أجواء سراييفو في تلك الليلة من منتصف حزيران/ يونيو، بينما الأرض المرصوفة بحصى ناعمة مستديرة ذات ألوان بنية وصفراء تلمع تحت ضوء المصابيح مثل عيون الدراويش في تلك الأمسية الروحانية .

كانت زهرة عليسباهيتش قد نطقت، وهي ترشدني إلى تكية الحاج سنان في سراييفو، بكلمة بلاغاي» Blagaj « التي قالت إن فيها تكية دراويش تاريخية لا بدّ لي من زيارتها. وفي الليلة نفسها التي حضرنا فيها جلسة الذكر في تكية سنان، بدأتُ البحث في محرّك غوغل عن هذه الكلمة حتى تأكدت من نطقها الصحيح، ومن موقعها البعيد نسبياً عن مكان إقامتنا في عاصمة البوسنة والهرسك. لكن ذلك لم يكن صعباً على فتى مثل أيمن، الذي جهّز سيارته للانطلاق مع الصباح إلى مدينة موستار غرب البلاد، عند الحدود مع كرواتيا، وعلى مسافة تقارب 130 كيلومتراً .

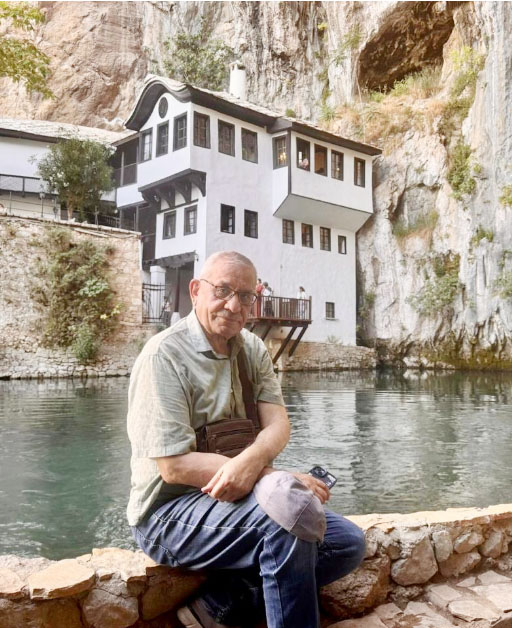

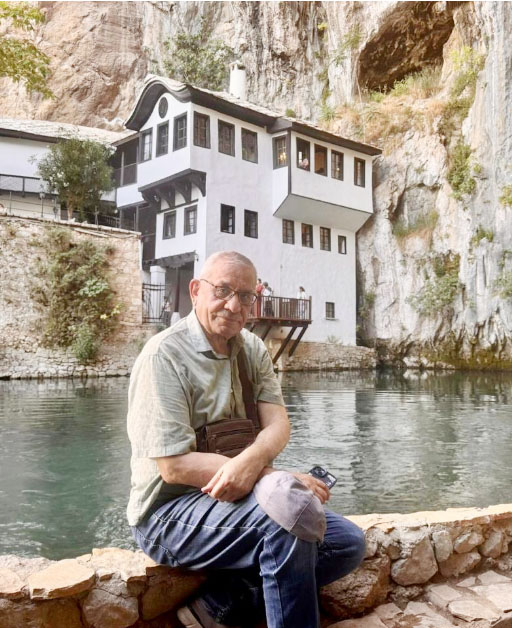

تقع تكية الدراويش في بلاغاي على بُعد عشرة كيلومترات جنوب موستار، عند منبع نهر بونا، وهو أحد أعظم ينابيع المياه الجوفية في أوروبا، حيث يخرج النهر من فجوة طبيعية في صخر شاهق بارتفاع يقارب مئتي متر. وقد شُيِّدت التكية في القرن السابع عشر في العهد العثماني، لتكون مقراً صوفياً للطريقة القادرية ثم النقشبندية. ولا تزال حتى اليوم شاهدة على التقاليد الروحية والعمارة الشرقية في البوسنة والهرسك. تتميّز التكية بموقعها الفريد، إذ يلتصق مبناها الأبيض بجدار صخري عمودي، بينما تتدلّى شرفاتها الخشبية فوق صفحة الماء مباشرة، في مشهد يعكس اندماج العمارة العثمانية مع الطبيعة. وتشمل مرافقها قاعة للذكر، وغرفاً للضيافة، ومكاناً لإقامة الدراويش المتعبّدين. وقد لعبت التكية دوراً ثقافياً وروحياً بارزاً، إذ مثّلت مركزًا للتصوف، ومقصداً للرحّالة والباحثين منذ القرن السابع عشر حتى يومنا هذا. وبفضل هذا التداخل بين البيئة الطبيعية الخلابة والبعد الديني الصوفي، عَدّت تكية بلاغاي من أبرز المعالم التراثية في البوسنة، ووجهةً رئيسية للزائرين والسياح، كما أدرجت ضمن المواقع ذات الأهمية الثقافية التي تحظى بالحماية. وترد الإشارة إلى هذه التكية في جميع المصادر التي تبحث في التصوف والتكايا الصوفية في عموم البلقان، ومنها كتاب « التكايا في البوسنة والهرسك» للمؤرخ والباحث البوسني لنديم فيليبوفيتش، المتخصص في التاريخ العثماني والتكايا الصوفية، وقد خصّص المؤلف فصلاً مهماً لتكية بلاغاي، وصف فيه موقعها الفريد عند منبع نهر بونا، وأشار إلى أنها بُنيت في القرن السابع عشر على يد بعض الولاة العثمانيين، بدعم من الطرق الصوفية .

وبحسب المطوية التعريفية الصادرة عن مجلس المشيخة الإسلامية في مدينة موستار، فإن أول ذكر مكتوب عن التكية ورد في كتاب الرحلات للرحّالة أوليا جلبي سنة 1664. وعلى امتداد تاريخها، أُعيد بناء وترميم المجمع المعماري المحيط بها مراراً، وظلّت التكية تمارس نشاطاتها الدينية والإجتماعية حتى عام 1925، وهو العام الذي توفي فيه شيخها الأخير سيدو شيهوفيتش. وبعد الحرب العالمية الثانية فُرض الحظر رسمياً على نشاط الدراويش والتكايا في البوسنة والهرسك. ومنذ عام 1974 تولّت المشيخة الإسلامية مهمة الحفاظ على تكية بلاغاي، وإعادة ترميم مبانيها، وكان آخر ترميم شامل لها في عام 2013 .

كان منظر تكية بلاغاي، المطلة مباشرة على مجرى نهر بونا Buna أسفل الجبل الصخري العملاق، أشبه بلوحة فنية نسجها الخيال، فالنهر المحاط بأشجار التين والرمان ينساب صافياً كمرآة، منبعثاً من فجوة مظلمة تحت الجبل، وهي عين النبع الكبير الذي يُعدّ من أعظم ينابيع أوروبا. وداخل الكهف الصخري وحوله تتهادى قوارب الزائرين، وهم يتأملون هذا الجمال الطبيعي الخلاب، في جنة من جنان الأرض.

ركن أيمن سيارته الـ سكودا «Skoda New Superb « السوداء في موقف قريب من طريق يعلو تدريجياً حتى يصل إلى المدخل الخارجي للتكية، حيث يُمنع دخول السيارات باستثناء العاملين في المحال والمقاهي والمطاعم المنتشرة على طول الطريق الذي يطل على الحافة العميقة للنهر، حيث أحواض تربية الأسماك التي تجلب أنظار السيّاح والزائرين، والأكشاك التي تقدم المأكولات البسيطة والهدايا التذكارية. وعلى طول الطريق المرصوف بالحجارة القديمة، المؤدي صعوداً إلى بوابة التكية، تنتشر شجيرات مزهرة بالوردي تضيف لمسة من البهجة والعطر إلى الأجواء الروحانية. كما تتكرر لافتات خشبية مكتوب عليها بالخط العربي كلمة «هو» رمزاً صوفياً عميقاً يشير إلى رب العزة والجلالة. وعلى الجانب الأيسر، نافورة صغيرة منحوتة من الحجر الأبيض، تنساب منها المياه العذبة للشرب أو الوضوء، وتعلوها لوحة بيضاء كتب عليها أيضاً وباللون الأخضر لفظ «هو» أقدس الأذكار الصوفية. وفوق اللوحة يتدلى مصباح تقليدي أسود اللون، للدلالة على أن المكان ليس مخصصاً للتأمل النهاري فقط، بل يظل مضاءً في الليل ليستقبل الزائرين والذاكرين. فيما يظهر في الخلفية الجبل الصخري الشاهق، بألوانه الترابية الممزوجة بالخضرة، في تباين مدهش بين قسوة الصخر ورقّة الزهور. وفي نهاية الطريق تبدو البوابة البيضاء التي تقود إلى مبنى التكية الملتصق بالجبل، وكأنه حارس صامت لذاكرة المكان.

وقبيل الدخول إلى التكية، توقفتُ عند كشك صغير حصلتُ منه على مطوية تعريفية باللغة العربية، تشرح بالتفصيل تاريخ التكية وهندستها البوسنوية الإسلامية وأقسامها ووظائفها، وتستعرض الطرق الصوفية التي نشطت فيها، مثل البكتاشية، والخلوتية، والمولوية، والقادرية، والنقشبندية. كما تشير إلى أن أول مصدر مكتوب يذكرها أطلق عليها اسم « زاوية ساري سالتوك أو» ساري صالتق بابا» وهو درويش بكتاشي من العلوية الأناضولية، ومن أكثر الشخصيات الأسطورية الصوفية شهرة في الثقافة العثمانية. عاش في القرن الثالث عشر، أي قبل بناء التكية بما يقرب من ثلاثة قرون، ويُروى أنه زار هذه المنطقة، وأن أثره الروحي ظل حاضراً فيها. ويُنسب إليه الفضل في نشر الإسلام بين شعوب البلقان عبر الدعوة السلمية والطرق الصوفية، حتى أصبح رمزاً روحياً يحظى بمكانة عالية عند المسلمين هناك. وتوجد مزارات متعددة منسوبة إليه في مناطق متفرقة، ويُقال - وفقاً للأساطير الشعبية وبعض الروايات – إن جثمانه دُفن في سبعة توابيت، أحدها في تكية بلاغاي، أو في قرية من قرى موستار.