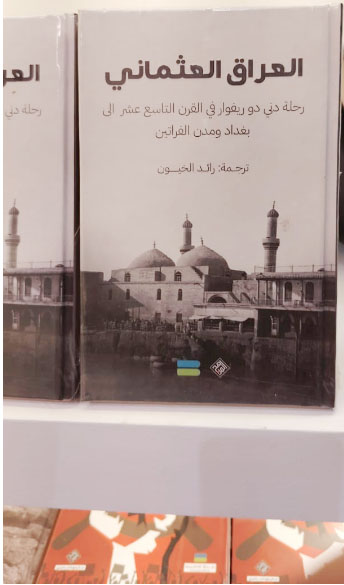

ترجمة وتحقيق: رائد الخيون

تأليف: ديني دو ريفوار

دار دجلة الأكاديمية ودار المرهج، 2024

في عام 1884، نشر المستكشف الفرنسي ديني دو ريفوار كتابه الشهير «بغداد ومدن الفرات المهملة»، ليقدم للقارئ الأوروبي صورة نابضة بالحياة عن العراق في القرن التاسع عشر، في وقت كانت المعرفة عن هذه البلاد لا تزال ضبابية في المخيلة الغربية. كان دو ريفوار أحد أولئك الرحالة الذين جمعوا بين شغف الاكتشاف وفضول الاستشراق، فسافروا في أرض الرافدين بحثاً عن التاريخ الغابر خلف الأسوار والأنقاض.

واليوم، وبعد مرور أكثر من قرن على صدور الكتاب، تأتي الترجمة العربية الجديدة بجهد وتحقيق رائد الخيون لتعيد إلى القارئ العربي نصاً غنياً بالتفاصيل والدهشة، وتمنحه نافذة فريدة على حقبة حاسمة من تاريخ العراق العثماني، حين كانت البلاد تعيش بين إرث حضاري متراكم وتحوّلات سياسية واجتماعية متسارعة.

تبدأ الرحلة من البصرة، الميناء الجنوبي الذي شكّل بوابة العراق إلى العالم، حيث يستقل دو ريفوار الباخرة الإنجليزية «بلوس لينش» متجهاً نحو بغداد عبر نهر الفرات. يصف الحياة على سطح السفينة بدقة مدهشة: الأرمن واليهود والعرب والأتراك والفرس والهنود، جميعهم في فضاء واحد، تتقاطع أصواتهم وملابسهم وطقوسهم. وتبدو السفينة هنا صورة رمزية للعراق ذاته، بلد التنوع والتعدد الذي تلتقي فيه اللغات والأعراق كما تتلاقى مياه النهرين.

يكتب دو ريفوار عن روائح البخور والورد التي تعبق في الهواء، وعن أصوات الأذان التي تمتزج بتراتيل المصلين من ديانات مختلفة، وعن الأسواق العائمة على ضفاف الفرات، حيث تُعرض التمور والتوابل والأقمشة القادمة من الهند وعدن. تفاصيله الصغيرة تمنح النص روحاً حية تجعل القارئ يرى العراق كما لو كان يسافر فيه قبل قرن ونصف.

وعندما يصل إلى بغداد، تفيض ملاحظاته بالإعجاب والحنين معاً. يصف المدينة كما رآها: نخيلها الباسق، بيوتها المطلة على النهر، أزقتها الضيقة، ومساجدها وكنائسها ومعابدها التي تتجاور في تناغم نادر. يرى في بغداد مدينة فقدت مجدها العباسي، لكنها ما تزال قلب العراق النابض بالحركة والتجارة. ويكتب في أحد المقاطع: «كل شارع في بغداد يحكي قصة حضارة دفنتها الرمال، وكل وجه فيها يحمل ظلّ قرن مضى».

يزور دو ريفوار أطلال طيسفون وسلوقية، ويتأمل في «طاق كسرى» الذي يقف شامخاً كرمز لعظمة سادت ثم بادت، قبل أن يعود إلى بغداد ليرى ما تبقّى من مسجد الخلفاء وقد صار مأوى للطيور والثعالب. يكتب بأسى: «هنا كانت قصور الخلفاء، وهنا الآن لا شيء سوى الغبار والنسيان». وتتحول ملاحظاته إلى تأمل فلسفي في الزمن، وفي مصير المدن التي تفقد ذاكرتها مع مرور العصور.

ويفرد دو ريفوار صفحات واسعة لتصوير التنوع الديني والعرقي في بغداد، فيتحدث عن الأحياء المنفصلة للمسلمين واليهود والمسيحيين، وعن الأسواق المشتركة التي تجمعهم نهاراً رغم اختلاف العقائد. كما يشير بإعجاب إلى الدور الثقافي للمؤسسات الفرنسية، مثل الآباء الكرمليين ومدارسهم، التي كانت تستقطب الطلاب من مختلف الطوائف، بمن فيهم المسلمون واليهود، لما اشتهرت به من انضباط وجودة تعليم.

ثم يتجه الرحّالة إلى الصحراء لزيارة قبائل شمر والمنتفك، التي كانت تمثل قوة مؤثرة في ميزان القوى المحلي، ويصف خيامهم السوداء وكرم ضيافتهم وحديث شيوخهم عن الجفاف والمجاعة التي تضرب البلاد. في هذه الصفحات، يبدو دو ريفوار أقرب إلى كاتب إنساني متأمل منه إلى مستكشف غربي، إذ يصف المعاناة لا ببرود الباحث بل بعينٍ مشفقة على الإنسان العربي في وجه الطبيعة والسياسة معاً.

أما في الجانب السياسي، فيقدّم تحليلات دقيقة تكشف فهمه العميق لأوضاع العراق. ينتقد الإدارة العثمانية بشدة، ويتحدث عن الفوضى المالية والضرائب الثقيلة، وعن ضعف الأمن وتفشي الفساد، متسائلاً عن مستقبل هذه البلاد تحت حكمٍ يترنّح. وفي المقابل، يلاحظ تنامي نفوذ التجار اليهود والأوروبيين في الحياة الاقتصادية لبغداد، ويرى في ذلك بوادر تحوّل اقتصادي واجتماعي سيعيد رسم ملامح العراق الحديث.

إن كتاب «العراق العثماني» هو رحلة استكشافية، ووثيقة تاريخية وجغرافية واجتماعية نادرة، تسجّل ملامح العراق في زمن التحولات، وتقدّم للقارئ مشاهد حيّة من حياة الناس والعمران والقبائل. أما الترجمة العربية التي أنجزها رائد الخيون، فتمتاز بأمانتها للنص الفرنسي، وثرائها بالهوامش التوضيحية التي تربط بين المشاهد الميدانية والوقائع التاريخية.

في النهاية، يذكّرنا هذا العمل بأن العراق كان وما يزال أرض التعدد والتنوّع، ومسرحاً للتاريخ الذي تتعاقب عليه الحضارات ولا تنطفئ جذوته. وأن قراءة تاريخه ليست استعادة لماضٍ بعيد، بل هي أيضاً تأمل في معنى الاستمرار والبقاء وسط دوامة التغيّر.