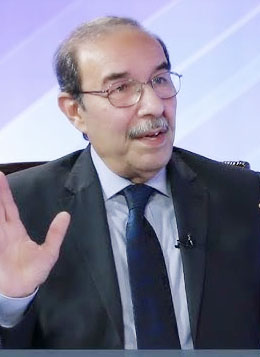

في زمنٍ تتناسل فيه الأصوات وتتراكم البرامج وتتعدد الوسائل الإعلامية حتى تكاد تذيب بعضها بعضًا، يبقى ثمة صوت يعلو على الضوضاء ويحتفظ بفرادته. صوتٌ لا يكتفي أن يُسمع، بل يُستمع إليه، يفتح نوافذَ في الذاكرة والوجدان، ويعيد تشكيل المشهد الإعلامي كجزء من رسالة إنسانية وثقافية، ذلك الصوت هو صوت الدكتور حارث عبود المذيع، الأكاديمي، الباحث، والتربوي. رجل لم يكتفِ بأن يكون قارئًا للأخبار أو مؤديًا للبرامج، بل كان منشئًا لأسلوب خاصٍ به، يوازن بين صدق الأداء وحرارة الإحساس وعمق الرؤية. من برنامجه الإذاعي الشهير سلام الله عليكم الذي استمر لعقد كامل في إذاعة بغداد، إلى قاعات الجامعات الأردنية حيث يدرّس اليوم، ومن بحوثه الأكاديمية في التعليم والإعلام إلى مؤلفاته الفكرية الحديثة، ظلّ عبود وفيًا لفكرة واحدة: أن المايكروفون ليس أداة، بل كائن حيّ يخاطبه ويخاطب الناس من خلاله.

البدايات ونشأة الصوت

ولد حارث عبود في بيئة ريفية عراقية (قرية خرنابات)، وتشرب منذ صغره قيم الانتماء والبحث والمعرفة. والده ربّاه على «لذة البحث عن المستحيل»، فيما منحته والدته – التي غيّبته عنها الغربة عند وفاتها – حب الأرض والقرية واللغة.

طفولته كانت مليئة بالإنصات إلى الإذاعة، ومع تقدمه في الدراسة ازداد انجذابه لفكرة أن الكلمة المسموعة قادرة على تشكيل وعي الناس أكثر من أي خطاب آخر. في ستينيات القرن الماضي، وحينما كان لا يزال في المرحلة الابتدائية، شارك في احتفالات خطابية مدرسية، وهناك اكتشف لذة الأداء أمام جمهور. هذه اللحظة الأولى أسست لرحلته الإذاعية التي ستنطلق رسميًا في السبعينيات.

حين التحق بالدورة الإذاعية عام 1970، كان بين زملائه أسماء لامعة ستترك بصمة مثل عبد الستار البصري وإبراهيم الحلو. أشرف على تدريبهم أساتذة كبار: بدري حسون فريد، مالك المطلبي، مرسل الزيدي. وكان في الإذاعة آنذاك أصوات مهمة مثل أمل المدرس، كلادس يوسف، بهجت عبد الواحد، حسين حافظ. كل هذا كوّن مدرسة مهنية عالية المستوى انتمى إليها عبود بإخلاص.

صوت «سلام الله عليكم»

حين أطلق حارث عبود برنامجه الإذاعي الأشهر «سلام الله عليكم» أواخر الثمانينيات، لم يكن يتوقع أنه سيصبح جزءًا من الذاكرة السمعية العراقية. استمر البرنامج لعشر سنوات، قُدّم خلالها أكثر من ثلاثة آلاف حلقة.

كانت فكرة البرنامج بسيطة لكنها عميقة: خاطرة يومية، قد تكون قصة قصيرة، موقفًا اجتماعيًا، أو معالجة فكرية لقضية عامة، تُقدّم بلغة أدبية قريبة من الناس. لم يكن البرنامج موجّهًا لشخص محدد، لكنه كان يلامس الجميع، إذ يعالج هموم الأسرة، قضايا الأخلاق، تحديات الحياة اليومية، وحتى المشاعر الإنسانية البسيطة.

السرّ في نجاح البرنامج أن عبود لم يكن مجرد قارئ للنص، بل كان يعايشه. يكتب بعضه بنفسه، ويختار بعضه من مصادر متعددة، ثم يصوغه ليُسمع كرسالة شخصية لكل مستمع. في هذا المعنى يقول: كنت أرى المستمع أمامي، وإن لم أره، فلن أكون إعلاميًا ناجحًا.

هذا البرنامج لم يكن مجرد إذاعة، بل كان مدرسة أدبية وأسلوبًا في السرد. وفي السنوات الأخيرة، أعاد عبود إحياءه عبر منصات رقمية (يوتيوب، محطات معرفية ) ليؤكد أن صوته لا يزال قادرًا على التأثير.

المايكروفون ككائن حي

يُصرّ عبود في كل حواراته على أن المايكروفون ليس جمادًا، بل كائن حيّ. يقول: المايكروفون بالنسبة لي كائن حي أخاطبه ويخاطبني، أتعامل معه بكثير من الاحترام لأنه هو الحافة الأمامية لكل الجمهور الذي ألتقيه. ولهذا كان يؤخّر زملاءه من المذيعين الجدد عن التجربة المباشرة أمام المايكروفون، مفضلاً أن يمرّوا أولاً بمرحلة التدريب على الصوت والتنفس واللغة. يرفض فكرة التسرع في مواجهة الجمهور دون نضج مهني.

كما كان يولي عناية كبيرة بفن التنفس. في السبعينيات تدرب على يد بدري حسون فريد على تمرينات تعتمد على نظريات علم الصوت، حيث يتم تدريب 13 عضلة من الحجاب الحاجز إلى الشفتين لإنتاج صوت سليم.

وكان يقول: المذيع كقارئ القرآن، يجب أن يتعلم كيف يدير أنفاسه ليقرأ جملتين أو أكثر دون انقطاع.

بين البحث الأكاديمي والإذاعة

لم يكتفِ حارث عبود بالعمل الإذاعي. فقد واصل دراسته الأكاديمية حتى حصل على الدكتوراه من جامعة ويلز البريطانية مباشرة بعد البكالوريوس، دون المرور بالماجستير، وهو أمر استثنائي. موضوع بحثه كان دراسة برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم، قارن بين النسخة الأمريكية والمكسيكية والعربية، وخرج بنتائج مدهشة جعلت الجامعة تمنحه الدكتوراه الفخرية لتميزه.

عاد بعدها إلى العراق ليعمل في الإعلام التربوي، ويصبح مديرًا لإذاعة بغداد، ثم عميدًا لكلية الفنون الجميلة ببغداد. كما درّس في جامعات عراقية عدة قبل أن ينتقل إلى الأردن ليعمل أستاذًا في جامعة جدارة.

شهادته على الإعلام العراقي

في أحاديثه الحديثة، يعبر حارث عبود عن قلقه من تراجع المهنية في الإعلام العراقي بعد 2003. يقول إن نهب الأرشيفات الإذاعية والتلفزيونية كان كارثة على ذاكرة العراق، وإن فقدان التدريب اللغوي والمهني أدى إلى أصوات لا تملك الحلاوة ولا السيطرة. بل إنه يذهب أبعد من ذلك ليقول إنه حتى إذاعات عالمية مثل BBC لم تعد تحافظ على القواعد الصوتية القديمة.

في المقابل، يرى أن على الإعلام أن يعود إلى الأساسيات: احترام اللغة، تدريب الصوت، احترام المستمع. الإعلام بالنسبة له ليس ضوضاء ولا «شاشة ممتلئة»، بل خطاب مسؤول ورسالة تربوية.

الكتابة والتأليف

إلى جانب برامجه الإذاعية، أصدر عبود كتبًا مهمة في السنوات الأخيرة، منها:

التعليم الإلكتروني.. آمال وتحديات» (2024-2025) يناقش فيه معوقات التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ويقترح استراتيجيات لمعالجتها.

أحاديث سلام الله عليكم في الفكر والتربية والثقافة والأخلاق (2024) يضم مختارات من برنامجه الشهير بعد صياغتها أدبيًا للنشر، إضافة إلى دراسة حول «الحديث الإذاعي» كفن.

بهذه الكتب، يؤكد عبود أن صوته لم يعد محصورًا في المايكروفون، بل صار أيضًا مكتوبًا ومتاحًا للأجيال القادمة.

العودة من خلال المنصات الرقمية

رغم ابتعاده عن الإذاعة التقليدية، لم يغادر عبود جمهوره. عاد من خلال منصات رقمية ليقدم نسخًا جديدة من سلام الله عليكم ، وليواصل الحوارات الفكرية عبر «فنجان قهوة افتراضية».

هذه العودة الرقمية ليست مجرد نوستالجيا، بل محاولة لتحديث رسالته بما يتناسب مع جيل يعيش على الإنترنت أكثر مما يجلس أمام الراديو. كأنه يقول إن الصوت قد يشيخ، لكن الرسالة لا تشيخ.

الصوت الذي لا يموت

يظل حارث عبود حالة خاصة في الإعلام العراقي والعربي. ليس لأنه امتلك صوتًا جميلًا فقط، بل لأنه آمن أن الصوت رسالة تربوية وثقافية. لم يتعامل مع المايكروفون كأداة، بل ككائن حي. لم يقدّم برنامجه كواجب وظيفي، بل كنافذة يومية على الروح.

واليوم، وهو يواصل التدريس والتأليف والحديث عبر المنصات الرقمية، يثبت أن الإعلام الحقيقي لا يموت، بل يتحول ويتجدد.. سلام الله عليكم لم يعد مجرد برنامج إذاعي، بل صار رمزًا لذاكرة أجيال تبحث عن معنى وسط الضوضاء.