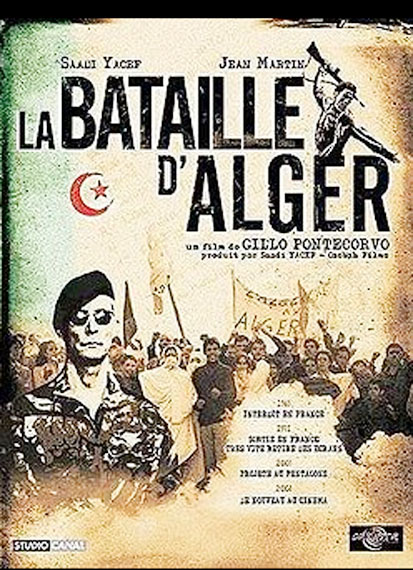

يحدُث أحيانًا أن يتحول فيلمٌ بأبيض وأسود إلى مرآةٍ تمسك بوجوه الحاضر. هذا ما يفعله فيلم معركة الجزائر: عملٌ يُرى فيه الماضي لا بوصفه زمنًا انقضى، بل كتمرينٍ قاسٍ على فهم السلطة والمقاومة، والمدينة حين تصير جسدًا له نبضٌ وذاكرةٌ وجروح. في ظاهره دراما سياسية عن سنواتٍ محددة من تاريخ الجزائر، وفي جوهره مختبرٌ سينمائي للسؤال الأكبر.. كيف تلتقط الكاميرا الحقيقة من دون أن تفقد شاعريتها التي تسندها؟ الحكاية تُروى بوضوح، بين 1954 و1957 تتشكل خلايا جبهة التحرير الوطني في أزقة الجزائر العاصمة، فتردّ الإدارة الفرنسية بقوةٍ منظمة تقودها وحدات المظليين. على طرفٍ نتابع علي لابوانت (ابراهيم حجاج) وهو ينتقل من هامش الشارع إلى مركز الفعل، وعلى الطرف الآخر يظهر العقيد ماثيو (جان مارتان) ضابطًا بارد الأعصاب، يُدير حملة مطاردة دقيقة. لا يوزّع الفيلم البطولة والخطيئة بسطحية، بل يترك الوقائع تتراكم: تفتيش، حواجز، مداهمات فجر، وتفجيرات في قلب المدينة. هكذا نفهم كيف يُعاد تشكيل اليوميّ تحت الضغط، وكيف تُصنع القرارات الصعبة في لحظة واحدة. يرفض الفيلم المسافة المريحة. لا نجوم لامعين، ولا ديكورات تستعرض نفسها؛ وجوهٌ غالبيتها من غير المحترفين، ملامحُ تُشبه الشارع، وكاميرا محمولة تهتزّ بالقدر الذي تهتزّ به الأزقة. هذا الخيار ليس فقرًا في الوسائل، بل ثراءٌ في الرؤية. المخرج جيلو بونتيكوفو ومصوّره مارشيلو جاتّي يلبسان الصورة قميصًا شبه وثائقي، فتغدو اللقطة الواحدة محمّلةً بصدقٍ بصري يصعب مجادلته. لا يشعر المتفرّج بأنه يتفرّج قدر ما يشعر بأنه داخل الحدث، يسمع صرير الأبواب، ويحسّ توتر الأنفاس قبل الانفجار. الموسيقى التي وضعها إنيو موريكونه تبني طبقات المعنى كما تبني الصورة طبقات الحركة. ليست خلفيةً تُلطف القسوة، بل إيقاعًا يلتقط تناقضات المشاهد، لحنٌ يوحي بالانضباط العسكري قد يعلو فوق صورةٍ لشارعٍ مرتبك، أو آلةٌ خشبيةٌ رقيقةٌ تشقُّ طريقها بين خطوات جنودٍ ثقيلة. هكذا يعقد الفيلم شراكةً عضويةً بين السمع والبصر، كلٌّ منهما يذكّر الآخر بحدوده، ويمنعه من السقوط في البلاغة الفارغة. المدينة هي البطل الحقيقي هنا. أزقة القصبة ليست مجرد مساحة تصوير، بل خريطةُ قتالٍ وألفةٍ ومكر. كل زاويةٍ تحمل احتمال كمينٍ أو تواطؤٍ أو خلاصٍ مؤقت. في اللقطات الواسعة نشهد كيف تُدار الجماعة، وفي اللقطات القريبة نرى كيف تُدار الروح: عينان تتصلّبان، يدٌ ترتجف قبل أن تستقر، طفلٌ يلتفت في اللحظة الخطأ. هذه التفاصيل الصغيرة تمنح الحدث وزنه الأخلاقي، فلا يعود الحديث عن الطرفين مجرد حسابات سياسية، بل عن أجسادٍ تتعثر وتقوم، وعن قراراتٍ تُتَّخذ في نصف ثانية وتظلُّ تضيء أو تلسع لسنوات. قوة معركة الجزائر أنه لا يبيعنا يقينًا سهلاً. لا يوزّع البطولة والخطيئة بسذاجةٍ على معسكرين، ولا يطلب من المشاهد أن يسلّم قلبه لعاطفةٍ أحادية. هو فيلمٌ عن التنظيم بقدر ما هو عن الغضب، عن التكتيك بقدر ما هو عن الكرامة. يشرح بالصورة لا بالمحاضرة كيف تُبنى الخلايا، كيف تتشكل اللغة السرية بين الأهل والجيران، وكيف تتحوّل المدينة إلى كائنٍ حيّ له جهاز مناعة ومخاوف. وفي المقابل، يرسم ملامح القوّة المنظّمة التي ترى في النظام غايةً تكاد تبتلع الوسيلة. هذا التعادل الصارم يمنح الحكاية صدقها، ويمنح المتفرّج مساحةً لازمةً كي يفكّر بدل أن يصفّق.

على المستوى الشكلي، يُدرَّس الفيلم بوصفه فتحًا في الاقتصاد البصري. لقطةٌ واحدة قد تختصر مشهدية فيلمٍ كامل: بابٌ يوارَب على موجةٍ من الهمسات، بلكونةٌ تُنفض كسجادةٍ لتطلق إشارة، سوقٌ يزدحم ثم يتبدّد كظلّ سحابة. ليس ثمة فائضٌ في الكلام ولا في الزينة، كل شيء في مكانه ليخدم حركة الإحساس. وهذا ما يجعل العمل عصيًّا على الشيخوخة: لأنه لا يطارد موضة تقنية، بل يبتكر نحوًا بصريًا مخلصًا لنبض الأرض. على مستوى الاستقبال، لم يكن الطريق سهلًا. أُثيرت حوله حساسيات سياسية ومنعته فرنسا لسنوات قبل عودته للعرض، فيما استقبله عالم المهرجانات كفتحٍ فني: الأسد الذهبي في فينيسيا 1966، ثم ترشيحات الأوسكار الاستثنائية في عامين مختلفين (أفضل فيلم دولي 1967، ثم إخراج وسيناريو بعد طرحه لاحقًا في الولايات المتحدة). هذا المسار غير المعتاد يشرح كيف عبر الفيلم من سجال السياسة إلى اعتراف السينما. بعد عقودٍ من إنتاجه، لا يزال الفيلم مرجعًا لا يُستغنى عنه لمن يريد أن يفهم كيف يمكن للصورة أن تكون عادلةً وهي تنقل الظلم، وكيف يمكن للسينما أن تكتب التاريخ من دون أن تُحبسه في قنينةٍ من البلاغة. معركة الجزائر يعلّمنا أن العدسة حين تُدار بضميرٍ ومعرفة تملك قدرةً نادرة: أن تترك للمُشاهِد حريةَ أن يَرى، ثم أن يحكم بقلبٍ أقلّ ارتجافًا وعقلٍ أكثر صفاءً.