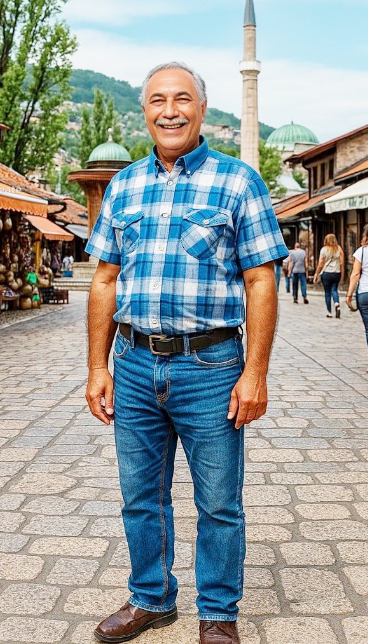

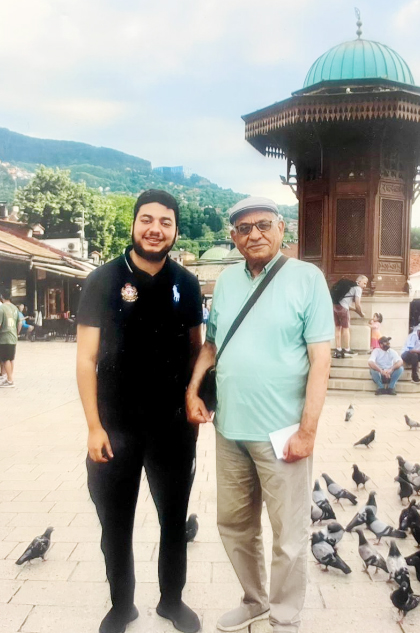

أدّت سلسلة المقالات التي كتبتها عن رحلتي إلى سراييفو «زهرة البلقان»، وبعض مدن البوسنة والهرسك، إلى إعادة التواصل مع صديق قديم تعود معرفتي به إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي، كان قد استضافنا في شباط / فبراير عام 1977 في مدينة سراييفو، حين كان طالباً جامعياً فيها، وكانت آنذاك إحدى مدن يوغوسلافيا، قبل أن تصبح عاصمة لجمهورية البوسنة والهرسك بعد استقلالها في الأول من آذار/ مارس 1992 .

تعود صداقتي بالزميل عماد عبود عباس إلى بداية تعييني محرراً في قسم التحقيقات بمجلة صوت الطلبة منتصف عام 1975، وكان هو قد سبقني إلى العمل الصحفي في القسم نفسه، إضافة إلى ميوله الأدبية وقراءاته المتنوعة في القصة والرواية العالمية، والتي قادته إلى عالم الابداع الأدبي، فأصدر قبل أربع سنوات روايته «غلمان الكرات الطائشة». وبعد عامين من تعارفنا، أُتيحت له فرصة إكمال دراسته في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتحديداً في مدينة سراييفو، التي عدتُ لزيارتها ثانية بعد مرور ثمان وأربعين سنة على تلك الزيارة الأولى، والتي ما كنا لنقوم بها لولا وجود عماد فيها. غير أن المدينة اليوم لا تشبه تلك التي رأيناها قبل ما يقرب من نصف قرن، باستثناء بعض معالم السوق القديم «باشارشيا»، ومنها نافورة الماء العثمانية الشهيرة « سبيلج Sebilj»، التي تقول أسطورة محلية إن من يشرب من مائها سيعود يوماً إلى سراييفو ... وقد عدتُ فعلاً بعد 48 عاماً ! . وشربتُ منها مجدداً، ومعي أيمن رفيق رحلتي، أملاً بعودة قريبة لها .

ومن سراييفو جددتُ التواصل هاتفياً مع صديقي عماد عبود، المقيم منذ سنوات في تركيا، وطلبتُ منه أن يدلني على مطعم الكباب البوسني الذي سبق أن دعانا إليه في زيارتنا الأولى. فضحك وقال: «يا طه، لقد زرتُ سراييفو قبل عشرين سنة بضيافة صديق بوسني من أيام الكلية، بقيتُ في بيته شهراً كاملاً، لكنني شعرت وكأنني أزور مدينة غير تلك التي عشتُ فيها قبل ربع قرن، فكيف بك وأنت تزورها بعد نصف قرن ؟! . لقد تغيرت سراييفو كثيراً بعد ما شهدته خلال الحرب، وما قاسته أثناء سنوات الحصار الأربع في تسعينيات القرن الماضي، عقب إعلان استقلالها إثر تفكك يوغوسلافيا». ثم وعدني أن يبحث عن صور زيارتنا القديمة، لكنه عاد ليخبرني أنه لم يعثر على أي صورة، نتيجة تنقلاته المستمرة التي أضاعت كثيراً من الأشياء التي كان يعتز بها. لكنه، بدافع حبه ووفائه لسراييفو التي عاش فيها أيام دراسته، واحتفظ عن أهلها بالكثير من الذكريات الطيبة، ارسل إليَّ قبل أيام موضوعاً نشره أحد اعضاء نادي خريجي الجامعات اليوغسلافية، بقلم الكاتب والصحفي والرحالة البوسني الشاب حمزة ريدجال، يتحدث فيه عن زيارته لمسجد في بغداد بناه أحد الولاة العثمانيين من أصل بوسني. سألني عماد إن كان هذا الجامع لايزال قائماً، قائلاً إنه لم يسمع من قبل بوجود جامع بوسني في بغداد. فسارعتُ إلى الاتصال بالزميل محمد خليل التميمي، صاحب برنامج «حكايات عراقية»، الذي راكم خلال السنوات الأخيرة خبرة واسعة في معرفة مواقع الجوامع والقبور والمقامات والمدارس والمقاهي والحمامات والمباني في بغداد القديمة، حتى أصبح يمتلك رصيداً ثميناً من الوثائقيات المهمة التي تحفظ تاريخ المدينة ومعالمها، التي اندثر بعضها مع مرور الزمن. فما كان منه إلا أن يرسل إليَّ بعد دقائق صوراً لجامع حسين باشا، الكائن في أحد أزقة محلة الحيدرخانة، وهو الجامع الذي جُدّدت عمارته في عهد والي بغداد العثماني من أصل بوسني حسين باشا السلحدار، المعروف أيضاً باسم «قز حسين باشا» لوسامته وحسن هيئته وأناقته. وكلمة «قز» بالتركية تعني الفتاة أو البنت، ويبدو أن هذا الوالي كان جميل الملامح إلى حدّ شبّهوه فيه بالفتاة. يكتب حمزة ريدجال مندهشاً: « آه، أخيراً هذا المسجد مع مدرسته بناه سنة 1673 بوسني، هو حسين باشا شارِتش، من مدينة ستولاك. هنا بالذات، في قلب عاصمة الدنيا. من بعيد، رأيتُ أزهاري البوسنية المفضلة، الثمان زنابق التي تزين بفخر أبواب المسجد العتيقة – ويقصد الزنابق البرية ذات اللون الأصفر الذهبي التي تنمو في جبال البوسنة والهرسك، وهي جزء من شعار النبالة التاريخي للبوسنة الذي كان يُستخدم في العصور الوسطى، وارتبطت بسلالة الملوك البوسنيين، وبعد استقلال البوسنة والهرسك عام 1992، أُستخدم شعار الزنابق الذهبية على خلفية زرقاء في العلم الرسمي - ، الحمد لله، الأبواب الأصلية من سنة 1673!، وحتى هنا، في آخر الدنيا، على وَقْف أحد البوشناق – اسم يُطلق عادة على المسلمين من أصول بوسنية-، استقبلتنا رموزنا. كنتُ أخشى ألّا أزور أبداً هذا المبنى، الذي لم يعد يفصلني عنه الآن سوى مئة متر». يشير بذلك إلى تجربته عام 2023، حين دفع 2000 دولار للحصول على تأشيرة العراق، ولم يحصل عليها. وقبل ذلك يصف وقت وصوله إلى الجامع قائلاً : «كان الغروب الأول قد بسط عباءته فوق سماء بغداد الواسعة. في شارع المتنبي كنتُ أسير متحمساً، كمسافر عطشان يعرف أن الواحة ليست بعيدة. كنتُ اعلم أن ما يفصلني عن المبنى الذي طالما أشعل خيالي، أكثر حرارة من هذا اليوم العراقي، ليس سوى نصف كيلومتر. من شارع الرشيد الواسع انحرفنا إلى أزقة بغداد الضيقة، التي تصمت جدرانها المغبرة عن أمجادها القديمة. ومع كل خطوة في حي الجمهورية كان شوقي يزداد، لأنني أخيراً وصلت» .

تنفيذاً للوعد الذي قطعته لعماد، اتفقتُ مع محمد خليل على زيارة جامع حسين باشا، عصر يوم الجمعة 15 آب / أغسطس 2025. وفي الموعد المحدد، كنا أمام أطلاله بعد أن سرنا في شوارع ضيقة، وبيوت شبه مهدمة، خلف جامع الحيدرخانة باتجاه شارع الجمهورية. حتى وصلنا إلى الباب الخشبي القديم لجامع حسين باشا، وعليه نقشت الزنابق التي أشار لها الصحفي البوسني، وفوقه لوحة خزفية زرقاء تشير إلى تجديد الجامع سنة 1368هـ، أي قبل ما يقرب من ثمانين عاماً. وقد عُلقت على جدران الجامع، لافتة للوقف السني تُلمح إلى إعادة اعماره، لكن لا يوجد شيء يوحي بذلك على أرض الواقع. كان وصولنا إلى الجامع وقت الغروب الأول، وهو الوقت نفسه الذي وصل فيه الصحفي البوسني إلى الجامع، في ذلك الزقاق القديم الموحل الموحش الذي تتراكم النفايات على جانبيه، ولم نلتقِ أحدا حتى نسأله عن مكان الجامع بالضبط، فقد كان الزقاق خالياً من الحركة والحياة، إلّا من بعض أصوات بشرية تصدر من بيوت آيلة للزوال. وعندما دخلنا إلى باحة الجامع، لم نجد أحداً غير شابين بقيا ينظران لنا بريبة حتى فهما غايتنا، غير أن حارس الجامع الذي يبدو كأنه كان يستعد لصلاة المغرب، وثب نحونا مُستفزاً من رؤية محمد وهو يصور الجامع فمنعنا من التصوير متذرعاً بتعليمات لا اعرف من أين مصدرها، أفهمناه أن عملنا يأتي لفائدة توجيه الأنظار إلى الجامع للإسراع بإعادة اعماره، غير أنه لم يستجب. هنا تذكرت ما كتبه حمزة ريدجال: «لسعادتي الغامرة، كانت الأبواب مواربة. دخلتُ مع أحمد وحازم بتواضع، راغباً في زيارة هذا المبنى والتقاط الصور. أردتُ أن أعود لشعبي وبلدي بهذا المسجد وقصته، وقصة الحاكم البوسني لبغداد، أسطورة ضائعة في ضباب الزمن. لكن ما أن دخلنا الفناء، حتى صرخ أحدهم علينا. رجل عربي مجهول لوّح بإصبعه مهدداً، طالباً أن أضع الكاميرا في الحقيبة». ثم يشرح بقية القصة، وكيف أن الحارس سرعان ما قال لهم « افعلوا ما شئتم « بعد أن عرف بأن أحد أجدادهم بنى هذا المسجد، وبعد أن اعطوه بعض المال لأنه أخبرهم بأنه يؤدي الصلوات كلها عدا الفجر بسبب سكنه البعيد عن الجامع، وكل ذلك بلا أي راتب، مثلما يزعم!.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى السبق الذي سجّله الباحث والمؤرشف التراثي البغدادي صباح السعدي، إذ صوّر في أواخر العام الماضي الجامع من الداخل والخارج، وقدم تقريراً مصوراً جميلاً عن الأقواس المتبقية من قببه المهدّمة، وقد أصبحت في حفرة تحت الأرض. ووصف الجامع بقوله : « ثاني أقدم جامع في بغداد، أُنشئ بعد دخول القوات العثمانية العراق عام 1638. للأسف، مهدّم بالكامل، ويتألف من ثلاث قباب ومصلّى ومحراب للصلاة، وفيه ثلاثة قبور لعائلة البعّاج، توفّوا بالطاعون في مطلع القرن الماضي». تذكر المصادر التاريخية التي أرّخت لبغداد في العهد العثماني أن حسين باشا السلحدار– وهو لقب يعني «حامل السلاح» أو «مسؤول السلاح»، وهو منصب رسمي في البلاط العثماني يتولى صاحبه حفظ سلاح السلطان، كالسيف والخنجر، أو تنظيم شؤون الأسلحة في الجيش أو الحرس الخاص بالسلطان – تولّى ولاية بغداد بين سنتي 1670-1674 م. وقد قام في السنة الأخيرة من ولايته بعمارة الجامع وتجديده، وألحق به مدرسة علمية لتدريس العلوم الشرعية والعقلية، كما أنشأ فيه مكتبة كبيرة نُقلت لاحقاً إلى مكتبة الأوقاف في باب المعظم. والجامع مبني بالطابوق على الطراز البغدادي العثماني المتأخر، وتعلوه مئذنة مزخرفة بالكاشي الكربلائي. وقد ذكره عبد الحميد عبادة، في كتابه «العَقدُ اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع»، الذي حققه وعلق عليه د. عماد عبد السلام رؤوف، بالسطور الآتية: « أنشأهُ المرحوم حسين باشا حينما تولى بغداد، ثم جدده وبنى فيه منصور باشا السعدون، أمير المنتفق، وفي سنة 1324 ه / 1906 م عمَّره وعمَّر منارته حسين أفندي الأفغاني أحد مأموري دائرة الرسومات في بغداد، وقد درَّس في مدرسة هذا الجامع العلامة حبيب أفندي الكُروي، وكان من الأفاضل الكرام، ومن العلماء الأعلام».

وُلد الوالي حسين باشا سنة 1007 ه/ 1598 م في مدينة ستولاك « ستولاتش «، وهي مدينة صغيرة تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البوسنة والهرسك، في وادي نهر نيريتفا، وتُعّد من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في منطقة البلقان. وتضم قلعة من العصور الوسطى تطل على المدينة، كانت تُستخدم حصناً عسكرياً، ثم قام العثمانيون بتعزيزها في القرن السادس عشر، مما جعلها واحدة من أهم المواقع العسكرية في المنطقة. ويبدو أن حسين باشا غادر مدينته إلى إسطنبول، مقرّ الباب العالي، في عهد السلطان مراد الرابع، وأصبح من غلمانه المقربين، وتدرّج في المناصب حتى أصبح سلحداراً، وهو ما أهّله لتولي مناصب رفيعة في الدولة العثمانية، منها والي ولايات دمشق وبغداد والبصرة، فضلاً عن مناصب أخرى، حتى وفاته سنة 1092 ه/ 1681 م. وقد دُفن في مقبرة الغزالي ببغداد، غير أن بعض المصادر التاريخية الأخرى تذكر أنه دُفن في مقبرة الإمام الأعظم. ومن مآثره الأخرى، أنّه أنشأ قناةً مائية وسقايةً في جامع السُّهْرَوردي، وذلك وفق ما ورد في خريطة المستشرق والرحّالة البريطاني جونسون التي رسمها لبغداد سنة 1861م، كما أشار إلى ذلك السيد محمود شكري الآلوسي في كتابه الذي حقّقه الدكتور عبد الله الجبوري « تاريخ مساجد بغداد وآثارها «، الصادر عن مركز البحوث والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف السني .

غادرنا جامع حسين باشا، بعد جدالٍ عقيم مع الحارس، وقد حلَّ الظلام في الأزقة الموحشة. واكتفى الزميل محمد خليل بتصوير ما أمكنه توثيقه، ومنها المنارة التي توشك على الإنهيار ما لم تُسارع إليها أعمال الصيانة.