د. سعد البازعي

القيود على المنتج الثقافي والإبداعي ظاهرة معروفة، بل أساسية في مختلف الثقافات ومختلف العصور، لكنها تتفاوت بطبيعة الحال، من ثقافة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر، ومن قيود يفرضها الكاتب على نفسه إلى قيود تفرض بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد تناولت في هذا المكان وفي مقالات كثيرة نماذج من تلك القيود، ولا سيما حين تكون متوارية لكن أثرها ليس متواريا، يتحدث عنه الكاتب أو تشي به النصوص، من النص الإبداعي إلى النص الفلسفي إلى السياسي إلى غير ذلك.

ما غاب عن النماذج العربية التي أشرت إليها تحديدًا هو نموذج المرأة، المرأة الكاتبة. ولا شك أن المرأة إذ تتعرض للقيود فإنما تواجه قيودًا مضاعفة، فمنها القيود التي تواجهها مع الرجل وتلك التي تخصها وحدها انطلاقًا من أنوثتها وموقعها في مجتمع أبوي تكاد المجتمعات الإنسانية تتوحد فيه. ولأن دخول المرأة العربية بشكل خاص مجال الكتابة ليس قديمًا، فهو مرتبط بالنهضة العربية الحديثة، فإن ما أشير إليه ظاهرة جديدة نسبيًا. فإن عرفنا شاعرات عربيات أو حتى عالمات في مختلف العصور فإننا لا نكاد نعرف من بينهن كاتبات كما كان الجاحظ أو أبو حيان، أو غيرهما.. دخول المرأة العربية عصر الكتابة الأدبية لا يكاد يتجاوز القرن التاسع عشر مع ظهور نساء مثل ملك حفني ناصف التي عرفت بلقب «باحثة البادية» ثم مي زيادة، وهما نموذجان من نماذج محدودة، لكنها نماذج سرعان ما خضعت عند ظهورها للقيود الاجتماعية والثقافية؛ فظهر ذلك على نتاجها أو على حضورها الاجتماعي من خلال الاسم المستعار، أو غير ذلك من أشكال التواري والحجب. في هذه المقالة وربما في مقالات أخرى أود أن أتوقف عند بعض تلك الأسماء، وأن أمدد التأمل لأنظر في نماذج غير عربية يتضح منها شمولية الإشكال المطروح هنا. فمن الشاعرتين الأميركيتين إيميلي ديكنسون في القرن التاسع عشر وسيلفيا بلاث في القرن العشرين إلى الكاتبة الجنوب أفريقية نادين غوردايمر تمتد سلسلة من المجابهات الثقافية مع القيود الاجتماعية والسياسية التي تركت أثرها على النتاج الإبداعي لتلكن النساء بالقدر الذي يجعل الوعي بتلك القيود ضرورة لاستيعاب أفضل لإبداعهن.

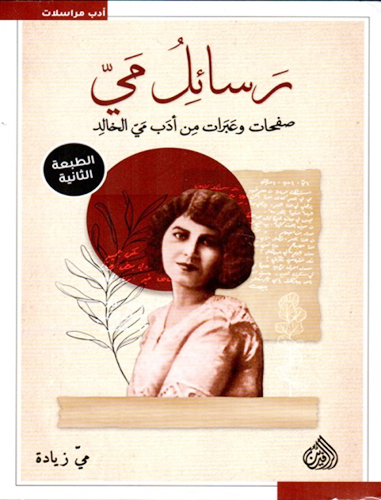

لعل الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن أو ينبغي أن يتبادر إلى الذهن في الثقافة العربية المعاصرة هو اسم الكاتبة اللبنانية-الفلسطينية مي زيادة التي عاشت معظم حياتها وبنت شهرتها في مصر في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وبالنسبة لبعض من يعرف مي زيادة، أو ربما أكثر من يعرفها، يخطر اسمها بالبال لصيقًا بجبران خليل جبران نتيجة للعلاقة العاطفية التي نشأت بينهما، وعبرت عنها رسائل كثيرة متبادلة اشتهر منها ما كتبه جبران فقط. وفي تقديري أن حصر أهمية مي بعلاقتها بجبران لون من ألوان الحصار للأنثى من قبل مجتمع، بل وسط ثقافي، يرى أهميتها الحقيقية من خلال علاقتها بالرجل، مع أن لمي أهمية كبيرة تضارع أهمية الكثير ممن عاصروها، سواء من حيث محصولها الفكري الثقافي، أو من حيث قدراتها الكتابية وأسلوبها المتفرد. هذا بالإضافة إلى تحولها إلى ناشطة اجتماعية ومدافعة مبكرة عن حقوق المرأة في أوساط اجتماعية تتردد في تقبل المرأة مثقفة وكاتبة في أفضل الأحوال وتخنقها في أسوأها. وقد عانت مي من الحالتين. بل إن من سخريات الموقف أن بعض الذين رحبوا بها وأعجبوا بأدبها من كتاب مصر في عصر النهضة، من أمثال طه حسين والعقاد والرافعي وغيرهم، كانوا يعجبون بها لأنها امرأة مثقفة وتجيد الكتابة، وليس لأنها كاتبة في المقام الأول، بمعنى أن إعجابهم كان أقرب إلى التربيت على الكتف والتشجيع منه إلى الإقرار بتميزها ومنافستها لهم. تقول غادة السمان عن ذلك التشجيع الملتبس:

فالزحام المتملق حضور موحش، ومي كامرأة ذكية ومرهفة كانت بالتأكيد تعي وخز الاستهانة بإبداعها ككاتبة، ومعظم الذين حولها يمطرونها بزبد الإعجاب الملتبس بشخصها الناعم قبل إبداعها. وهو إعجاب متنصل منها إبداعيا، ويتجلى ذلك التنصل المتملص في لحظات الصدق النقدية المكتوبة لا المدائح الشفهية المجانية.

ثم تستشهد بما قاله عباس العقاد حين سؤل عن أدب مي فأثنى على لطفها وجمال روحها وما إلى ذلك، متجنبًا الحديث عنها بوصفها كاتبة ومثقفة. لقد كان رأي العقاد وموقفه مع غيره من مثقفي مصر الذين أحاطوا بمي شكلاً من أشكال الرقابة عليها، الرقابة الناعمة التي تلبس لباس الاحتفاء والتمجيد، لكنها الرقابة التي لا تختلف عن رقابة المنع والكبت؛ لأنها لم تمنحه الاعتراف الذي تبحث عنه وتتيح لها من ثم أن تثبت حضورها بوصفها مثقفة وكاتبة ومعنية بالقضايا الكبرى في عصرها، ولا سيما قضية المرأة، مثلما كان حال معاصرات لها في الغرب من أشهرهن فرجينيا وولف حسب ما كتبت فاطمة المحسن في مقارنة لافتة لوجوه الشبه والاختلاف بين الكاتبتين.

لعل أول ما يسترعي الانتباه في حياة مي زيادة ونتاجها هو تغيير اسمها من ماري إلياس زيادة إلى «مي زيادة»، وذكرت هي في معرض تفسيرها للتغيير أنها اختارت الحرفين الأول والأخير من اسم «ماري» ليكون اسمها. وهذا تفسير معقول، لكن السؤال يظل: لماذا؟ فإذا وضعنا ذلك التغيير إلى جانب الأسماء المستعارة التي استعملتها مي مثل الاسم الرجالي «خالد رأفت» والاسم الأنثوي «إيزيس كوبيا» تحول السؤال إلى ما هو أبعد من مجرد استبدال حروف بحروف. فلا شك أن وضع مي أو ماري زيادة المزدوج في أقلويته، أي كونها مسيحية ثم كونها امرأة، لعب دورًا رئيسًا في ذلك التغيير. سيقال: إن كتابة المرأة تحت اسم مستعار ظاهرة معروفة ليس في الأدب العربي فحسب، وإنما في آداب عالمية كثيرة (جورج إليوت في إنجلترا القرن التاسع عشر، وجورج صاند في فرنسا في الفترة نفسها تقريبًا)، بل إن من الرجال من كتب تحت اسم مستعار وفي ثقافات عدة. لكن تكرار الحالة لا ينفي غياب الدلالة، فالضغط الاجتماعي أو ضيق مساحة الحرية سبب رئيسي في كل مرة، وإن تكرر السبب فإن حجمه وظروفه الخاصة تختلف من حالة إلى أخرى. في حالة مي زيادة لعبت الهويتان الدينية والأنثوية دورًا دون شك في كل ذلك، والهدف واحد دائمًا وهو دفع الضرر الناتج من وضوح الهوية. ولا يجب أن ننسى أن مي ازدهرت كاتبة وشخصية اجتماعية من خلال صالونها الثلاثائي الشهير في بلد مسلم وفي أوساط مجتمع محافظ في الربع الأول من القرن العشرين، مجتمع كانت معظم نسائه متحجبات وبعيدات عن الحياة العامة، فكان ضروريًا أن تراعي مي ذلك قدر الإمكان. وقد دفعت مي في أواخر عمرها القصير نسبيًا ثمنًا غاليًا لطموحاتها عندما أودعتها أسرتها مستشفى الأمراض النفسية دونما مبرر واستولت على ممتلكاتها، إلى غير ذلك من متاعب كانت ربما سببا في رحيلها المبكر.

المقدمة التي كتبتها مي لكتابها «سوانح فتاة» يعكس الكثير من قلقها ومخاوفها على صعيدي المجتمع والثقافة، ففي تلك المقدمة شكوى طالما ترددت في الأدب والنقد النسوي الذي تطور في الغرب فيما بعد. تقول مي إن الكاتبة، من حيث هي كاتبة، جديدة على المجتمع العربي، وهي بالتالي أسيرة نظرة نمطية: «يزعم الجمهور أن رغبته في تذوق إنشاء المرأة لا تعرب عن إكباره لذلك الإنشاء، أو عن إقراره بصدق الفراسة منها، وإنما لأن في كتابتها مظهرًا من مظاهر الذات النسائية العامة». ثم تصف ذلك بأنه «خطوة صالحة نحو تكريم الأدب النسائي» لتعود فتنكرها: «إلا أن فيها من الظلم وغمط الحقوق ما فيها. نحن نحب الحلم، ونطلب التساهل، ونريد أن يستعان في الحكم علينا (بالظروف المخففة) كما يقول سادتنا الحقوقيون». ثم تنهي مقدمتها بهجوم ضمني على أولئك الرجال ممن ينظرون نظرة دونية للمرأة: «لقد غالى بعض المفكرين، ولا سيما بعض الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم مفكرون، لقد غالى هؤلاء في فصل المرأة عن النوع الإنساني الذي كادوا يحصرونه في الرجل»، لتؤكد أن المرأة تصدر عن «النفس الإنسانية الشاملة، وكل نقص يشوبها إنما يرجع إلى العجز البشري الشائع، وكل أثر من آثار ذكائها إنما هو وجه من وجوه الفكر الإنساني العام». ربما نلمس هنا إشارة من مي إلى أناس كالعقاد في تربيْتهم بتعالٍ على كتف المرأة الكاتبة، لكن الكاتبة تشير ضمن ذلك، وما هو أهم، إلى مجتمع بأكمله لم يزل مترددًا في إفساح المجال أمام الأنثى كاتبة أو مفكرة أو مبدعة فيضعها تحت أنظار الرقيب على نحو يتجاوز رقابته على الرجل.